"La culture ne s'hérite pas. Elle se conquiert." — Je suis ravie de vous accueillir sur Mon Bagage Culturel ! Pour commencer, téléchargez votre test : 50 questions pour faire le point sur vos savoirs 🙂

Heureuse de vous revoir sur Mon Bagage Culturel ! Et si vous faisiez le point sur votre culture générale ? Je vous propose un test de 50 questions, pour repérer où vous en êtes… et identifier les prochaines étapes 🔥. Téléchargez-le ici, c’est gratuit:)

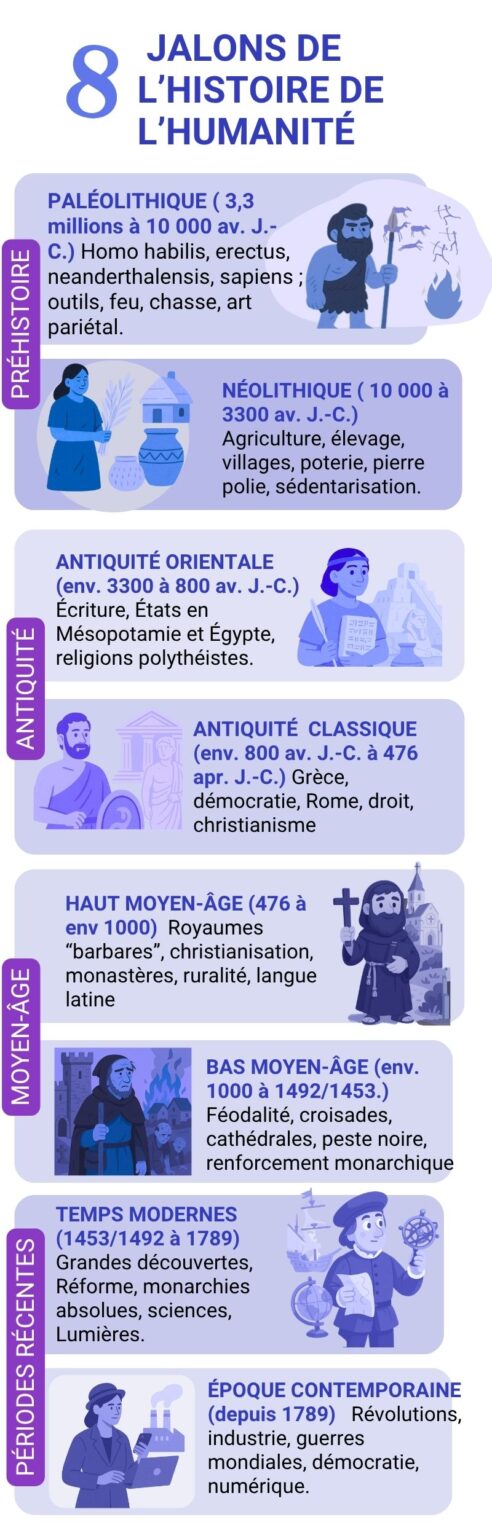

Face à l’immensité du passé, les historiens ont adopté une solution simple et puissante : découper le temps en différents repères conventionnels. C’est un excellent moyen de comprendre et mémoriser les changements majeurs, de suivre les continuités et de situer les événements dans un ensemble cohérent.

Dans cet article, nous partirons du plus essentiel pour aller vers le plus détaillé, pour faciliter la mémorisation des principales périodes historiques.

Ce que vous allez apprendre

Les premiers humains fabriquent des outils, maîtrisent le feu, vivent de chasse et de cueillette. Puis, avec l’agriculture, les villages et la poterie, le Néolithique marque un basculement vers la sédentarité.

En Mésopotamie et en Égypte apparaissent les premiers États. La Grèce invente la démocratie, Rome bâtit un empire, et le christianisme transforme le paysage religieux.

Après la chute de Rome, l’Europe devient rurale, dominée par l’Église et les seigneurs. Plus tard, les villes renaissent, les cathédrales s’élèvent, puis les crises (famines, guerre, peste) annoncent de grands bouleversements.

Les grandes découvertes élargissent le monde connu, les religions se déchirent, les rois se renforcent, et les savants révolutionnent la pensée.

Depuis, les sociétés se transforment sans relâche : révolutions politiques, industrialisation, guerres mondiales, démocratie, numérique…

Prêt·e à entrer dans les détails ? Commençons par nous familiariser avec huit étapes majeures de la préhistoire et de l’Histoire 👇

La Préhistoire : des origines à l’écriture (environ 3,3 millions à 3300 av. J.-C.)

La Préhistoire commence avec l’apparition des premiers outils taillés, vers 3,3 millions d’années avant notre ère, et se termine vers 3300 av. J.-C. avec l’invention de l’écriture en Mésopotamie. Elle se divise en deux grandes phases : le Paléolithique et le Néolithique.

Le Paléolithique (3,3 millions à 10 000 av. J.-C.)

Le Paléolithique est la période durant laquelle les humains utilisent des outils rudimentaires en pierre. Cette époque est marquée par :

- L’apparition du genre Homo (notamment Homo habilis et Homo erectus)

- La maîtrise progressive du feu, attestée dès 400 000 ans av. J.-C.

- Un mode de vie nomade, basé sur la chasse, la pêche et la cueillette

- L’émergence de pratiques symboliques (sépultures, peintures rupestres)

Le Paléolithique se divise en trois moments :

- Inférieur : débuts des outils et premiers hominines

- Moyen : apparition de la culture moustérienne, développement de techniques plus complexes

- Supérieur : généralisation de Homo sapiens, apparition de l’art mobilier et pariétal

Cette période prend fin avec la transition climatique vers la fin de la dernière glaciation, aux alentours de 10 000 av. J.-C.

Le Néolithique (10 000 à 3300 av. J.-C.)

Le Néolithique, ou âge de la pierre polie, est marqué par une transformation profonde des modes de vie humains. Il débute au Proche-Orient vers 10 000 av. J.-C., et s’étend progressivement à d’autres régions.

Les principales innovations du Néolithique sont :

- La maîtrise de l’agriculture et de l’élevage

- La sédentarisation, avec la construction des premiers villages permanents

- Le développement de la poterie pour stocker les aliments

- La structuration sociale progressive, avec une spécialisation des tâches

Les premières sociétés néolithiques apparaissent dans le Croissant fertile (vallée du Nil, Israël, Palestine, Liban, Syrie, Jordanie, Mésopotamie), puis se diffusent vers l’Europe, l’Asie et le reste de l’Afrique. Des cultures néolithiques indépendantes se développent aussi en Chine, en Afrique subsaharienne, et dans les Amériques.

La fin du Néolithique est marquée par l’apparition de la métallurgie (période appelée chalcolithique) et surtout par l’invention de l’écriture, qui marque le début de l’Histoire proprement dite.

L’Antiquité (3300 av. J.-C. à 476 apr. J.-C.)

L’Antiquité commence avec l’invention de l’écriture en Mésopotamie, vers 3300 av. J.-C., et s’achève en 476 apr. J.-C. avec la chute de l’Empire romain d’Occident. Cette période voit apparaître les premières grandes civilisations et l’organisation durable des sociétés humaines autour de l’État, de la loi, de la religion et du savoir.

La Mésopotamie

Vers 3300 av. J.-C., les Sumériens inventent l’écriture cunéiforme à Uruk, d’abord pour des usages comptables, puis administratifs, religieux et juridiques. Les premières cités-États (Ur, Uruk, Lagash, puis Babylone) s’organisent autour de palais et de temples appelés ziggurats. Le célèbre Code d’Hammurabi, roi de Babylone, est promulgué vers 1750 av. J.-C. et constitue l’une des premières formes connues de droit écrit. La religion, polythéiste, structure la société et légitime le pouvoir.

L’Égypte antique

L’Égypte est unifiée vers 3150 av. J.-C. sous le règne du roi Narmer (ou Ménès) et connaît ensuite trois grandes périodes :

- Ancien Empire : de 2700 à 2200 av. J.-C.

- Moyen Empire : de 2000 à 1700 av. J.-C.

- Nouvel Empire : de 1550 à 1070 av. J.-C.

Les pharaons, considérés comme des dieux vivants, concentrent tous les pouvoirs. Les hiéroglyphes, apparus vers 3200 av. J.-C., servent à administrer l’État, à ériger des pyramides (comme celles de Gizeh, vers 2600 av. J.-C.) et à transmettre une culture religieuse omniprésente.

La Grèce antique

À partir du VIIIe siècle av. J.-C., les cités grecques (Athènes, Sparte, Corinthe…) se développent selon des systèmes politiques variés.

La démocratie athénienne atteint son apogée au Ve siècle av. J.-C., sous Périclès. Les Grecs posent les bases de la philosophie (Socrate, Platon, Aristote), des mathématiques (Euclide), de la médecine (Hippocrate) et du théâtre. Alexandre le Grand (356 à 323 av. J.-C.), roi de Macédoine, étend la culture grecque jusqu’en Inde, marquant le début de la période hellénistique.

Rome

La légende situe la fondation de Rome en 753 av. J.-C (par Romulus, frère de Rémus). Elle passe d’une monarchie à une république en 509 av. J.-C., puis devient un empire en 27 av. J.-C. avec Auguste.

Rome conquiert le bassin méditerranéen, établit un réseau d’infrastructures durable (routes, aqueducs, amphithéâtres) et un droit codifié. Le christianisme, apparu au Ier siècle apr. J.-C. en Palestine, devient religion d’État en 380 apr. J.-C. sous Théodose Ier avec l’édit de Thessalonique.

L’Empire romain d’Occident s’effondre en 476 quand le dernier empereur, Romulus Augustule, est déposé par le chef barbare Odoacre, qui prend le pouvoir à Rome. Cette chute marque la fin de l’Antiquité et l’entrée dans le Moyen-Âge.

L'Histoire de France, de la Gaule à nos jours

Le Moyen Âge (476 à 1453 ou 1492)

Le Moyen Âge commence avec la chute de l’Empire romain d’Occident en 476. Il dure près de mille ans et se termine, selon les historiens, soit en 1453 avec la prise de Constantinople, soit en 1492 avec la découverte de l’Amérique. Il est traditionnellement divisé en trois grandes phases : le haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge central et le Moyen-Âge tardif (ou bas Moyen-Âge) .

Haut Moyen Âge (Ve – Xe siècle)

Nous l’avons vu, l’Empire romain d’Occident disparaît en 476. Des royaumes dits barbares s’installent : les Francs en Gaule, les Wisigoths en Espagne, les Ostrogoths en Italie. La ville décline, les campagnes dominent.

Le christianisme se diffuse dans toute l’Europe, porté par des rois convertis comme Clovis (vers 496), et par l’Église qui structure peu à peu la vie sociale et culturelle. En 800, Charlemagne est couronné empereur par le pape, mais son empire ne survit pas à sa mort (814).

Pendant ce temps, l’Occident subit de nouvelles vagues d’invasions : les Vikings au nord, les Sarrasins au sud, les Magyars à l’est. Les structures politiques s’effondrent. C’est dans ce contexte qu’émerge peu à peu la féodalité : un système fondé sur la terre, la protection armée et des liens de dépendance entre seigneurs, vassaux et paysans.

Moyen Âge central (XIe – XIIIe siècle)

Autour de l’an mil, tout change. Le climat se réchauffe, les récoltes s’améliorent, la population augmente. Les villages se multiplient, les terres sont défrichées, l’agriculture progresse.

C’est l’âge d’or du système féodal. Les seigneurs règnent sur leur fief, mais les rois commencent à affirmer leur pouvoir : Hugues Capet en 987, Guillaume le Conquérant en 1066, Philippe Auguste au tournant du XIIIe siècle.

L’Église catholique domine tout : elle enseigne, soigne, encadre, sanctionne. Elle lance les croisades ( la première en 1096), fait bâtir les cathédrales gothiques (Chartres, Reims, Notre-Dame), fonde les universités (Paris, Oxford, Bologne), et encadre la vie quotidienne par les sacrements et les fêtes.

Bas Moyen Âge (XIVe – XVe siècle)

Le Moyen Âge connaît alors une série de crises. L’Europe affronte la Grande Famine (1315-1317), la peste noire (1347-1352), et une guerre interminable : la guerre de Cent Ans entre la France et l’Angleterre (1337-1453). Les campagnes se vident, les révoltes éclatent (Jacqueries, Tyler), et la noblesse perd de son prestige.

Mais dans le même temps, les villes gagnent du poids, la bourgeoisie émerge, les États centralisent le pouvoir. En France, les rois Capétiens renforcent leur autorité ; en Espagne, la Reconquista s’achève.

L’intellectuel n’est plus seulement moine ou clerc : les connaissances voyagent, les textes antiques sont redécouverts, les premiers humanistes apparaissent. À la fin de cette période, une autre époque s’annonce. En 1453, les Ottomans prennent Constantinople. En 1492, Christophe Colomb atteint les Antilles. Deux dates, deux mondes nouveaux.

Les Temps modernes (1453/1492 à 1789)

Les Temps modernes commencent à la fin du Moyen Âge. Certains historiens les font commencer en 1453 avec la chute de Constantinople, d’autres en 1492 avec la découverte de l’Amérique. Ils s’achèvent en 1789, avec la Révolution française. Cette période de plus de trois siècles est marquée par l’élargissement du monde connu, de profonds bouleversements religieux, et l’affirmation progressive des États modernes.

XVIe siècle : La Renaissance et la fracture religieuse (1500-1600)

Le XVIe siècle est celui d’un double mouvement : une ouverture sans précédent du monde connu, et une cassure profonde dans l’unité religieuse de l’Europe. La Renaissance, amorcée dès le XVe siècle en Italie, s’étend à toute l’Europe : elle redonne vie aux savoirs antiques, met en avant l’individu, l’observation, la raison, l’humanisme. Léonard de Vinci, Michel-Ange, Ronsard, Montaigne ou Érasme en sont les figures tutélaires.

Mais 1517 marque une rupture : Martin Luther conteste l’autorité de l’Église catholique et lance la Réforme, qui donne naissance au protestantisme. Ce courant prône un retour à la Bible et rejette certains dogmes et pratiques catholiques. La Réforme se propage en Europe, portée par Calvin, Zwingli, et appuyée par certains princes et États (Suède, Pays-Bas, certaines principautés allemandes…).

En réponse, l’Église lance la Contre-Réforme, avec le concile de Trente (1545-1563). Ce siècle est aussi marqué par des guerres de religion (France, Saint-Empire), alors même que les grandes puissances (Espagne, Portugal, puis Angleterre) se livrent à l’exploration et à la conquête du monde : Amérique, Afrique, Asie.

En complément : La Renaissance en littérature : les grands auteurs et leurs œuvres

XVIIe siècle : L’âge de l’absolutisme et des tensions religieuses (1600-1700)

Le XVIIe siècle est dominé par le renforcement de l’autorité monarchique et la structuration des États modernes. En France, l’absolutisme atteint son apogée sous Louis XIV (1643-1715), mais des modèles voisins existent ailleurs : en Espagne sous les Habsbourg, en Russie avec les tsars, ou en Prusse. Ces États s’administrent, lèvent des impôts, contrôlent les armées, encadrent les populations.

Lisez aussi : la littérature du 17ème siècle (en France)

Pourtant, le siècle reste traversé par des conflits religieux, notamment la guerre de Trente Ans (1618-1648), qui dévaste l’Europe centrale et met fin à toute illusion d’unité chrétienne. Les grandes puissances européennes signent les traité de Westphalie (1648), et mettent fin à la guerre de Trente Ans. Ces textes établissent un nouvel équilibre entre États et reconnaît aux souverains le droit de choisir la confession de leur territoire.

À l’Ouest, l’Angleterre prend un autre chemin : elle exécute son roi (Charles Ier, 1649), expérimente la république sous Cromwell, puis restaure la monarchie constitutionnelle avec la Glorieuse Révolution (1688). Ce siècle est aussi celui des grandes avancées scientifiques : Galilée, Descartes, Newton redéfinissent les lois de la nature et posent les bases de la science moderne.

XVIIIe siècle : Les Lumières et la remise en cause de l’ordre établi (1700-1789)

Le XVIIIe siècle est souvent résumé par un mot : les Lumières. Ce mouvement intellectuel, profondément européen mais au rayonnement mondial, prône la raison, la liberté, la tolérance, l’éducation, la critique des traditions et des superstitions. Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, mais aussi Kant, Hume, Beccaria ou Smith, critiquent l’absolutisme, défendent les droits naturels, rêvent d’un ordre social plus juste. L’Encyclopédie (1751-1772) incarne cet esprit encyclopédique et critique.

Paradoxalement, les monarchies absolues survivent, parfois en adoptant ces idées : c’est le “despotisme éclairé” de Frédéric II en Prusse, de Catherine II en Russie ou de Joseph II en Autriche. Mais les tensions sociales, les inégalités, les révoltes coloniales (révolte des esclaves à Saint-Domingue, guerre d’indépendance des États-Unis) annoncent une rupture.

En 1789, la Révolution française éclate, mettant fin à l’Ancien Régime et ouvrant une nouvelle ère politique, sociale et idéologique : celle de l’époque contemporaine.

L’époque contemporaine (1789 à aujourd’hui)

L’époque contemporaine commence en 1789, avec la Révolution française, et se poursuit jusqu’à nos jours. Elle est marquée par une accélération spectaculaire de la temporalité, avec une succession rapide de révolutions politiques, économiques, sociales et technologiques qui redéfinissent les sociétés humaines à une échelle mondiale.

1789-1815 : La Révolution française et Napoléon transforment l’Europe

La Révolution française, déclenchée en 1789, abolit les privilèges de l’Ancien Régime, établit la souveraineté nationale et proclame les droits de l’homme. Les institutions monarchiques sont remplacées par de nouvelles structures politiques, juridiques et sociales, instaurant la citoyenneté et l’égalité devant la loi.

À partir de 1799, Napoléon Bonaparte s’impose comme figure centrale. Couronné empereur en 1804, il poursuit la centralisation de l’État, codifie le droit, réforme l’administration et étend son autorité sur une large partie de l’Europe. Après une décennie de guerres, il est défait en 1815 à Waterloo. Sa chute marque la fin d’une séquence fondatrice et instable.

XIXe siècle : Les révolutions industrielles transforment l’économie et les sociétés

Entre 1800 et 1900, l’Europe connaît deux grandes révolutions industrielles. La première, fondée sur le charbon, la vapeur et le textile, transforme les paysages urbains, bouleverse l’organisation du travail et accélère les mobilités.

La seconde, à partir des années 1870, repose sur l’électricité, la chimie et le pétrole. Elle s’accompagne d’un essor démographique, d’un exode rural massif, de l’émergence de nouvelles classes sociales, et de tensions croissantes entre capital et travail. Les mouvements ouvriers, les syndicats et les premières protections sociales apparaissent dans ce contexte.

1815-1914 : L’Europe domine le monde grâce à l’expansion coloniale

La chute de Napoléon rend nécessaire une réorganisation de l’Europe : les grandes puissances se réunissent au Congrès de Vienne (1814-1815) pour redessiner la carte et rétablir l’équilibre des forces. À la suite de ces accords, le continent connaît une période de relative stabilité politique, marquée par l’affirmation des États-nations. Ce qui donne toute latitude aux puissances européennes d’imposer leur domination sur de vastes territoires, notamment en Afrique et en Asie.

L’impérialisme colonial repose sur des justifications idéologiques (mission civilisatrice), des intérêts économiques (matières premières, marchés), et une supériorité militaire et technique. Cette domination atteint son apogée à la veille de la Première Guerre mondiale, dans un monde désormais structuré par des empires coloniaux rivaux.

1914-1945 : Deux guerres mondiales bouleversent les équilibres internationaux

La Première Guerre mondiale (1914-1918) transforme radicalement l’ordre international. Avec plus de 18 millions de morts, elle entraîne la chute des empires centraux, la révolution russe, et une recomposition des frontières.

Mais les espoirs de paix durable s’effondrent rapidement. La crise économique de 1929 favorise la montée des fascismes. L’Allemagne nazie, sous Hitler, déclenche la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), qui devient un conflit total. L’Holocauste, les bombardements atomiques, et le basculement des puissances marquent cette période tragique. À sa sortie, l’Europe est ruinée, les États-Unis et l’URSS s’imposent comme superpuissances.

1945-1991 : La guerre froide divise le monde en deux blocs rivaux

L’après-guerre est dominé par la rivalité idéologique, militaire et technologique entre le bloc occidental, dirigé par les États-Unis, et le bloc soviétique. Cette « guerre froide » s’exprime par des crises majeures (Berlin, Cuba), des conflits périphériques (Vietnam, Afghanistan), et une course à l’armement sans précédent.

En parallèle, le monde colonial se désagrège : l’Asie, l’Afrique, puis l’Océanie accèdent à l’indépendance. La construction européenne progresse. Mais c’est la chute du mur de Berlin en 1989, suivie de l’effondrement de l’URSS en 1991, qui referme cette époque bipolaire.

Depuis 1991 : La mondialisation accélère les échanges et fait émerger de nouveaux défis

La fin de la guerre froide ouvre une période marquée par l’intensification des échanges économiques, l’intégration des marchés financiers, et la révolution numérique. L’internet, les réseaux globaux, les nouvelles technologies redéfinissent les modes de production, de communication et de consommation.

Mais cette mondialisation produit aussi des tensions : montée des inégalités, crises migratoires, mutations géopolitiques, terrorisme, remise en cause des démocraties libérales. À cela s’ajoute une urgence climatique planétaire, qui redessine les priorités du XXIe siècle.

Ce qu’il faut retenir sur les périodes de l’Histoire

Vous devez l’avoir bien en tête à présent : l’histoire humaine se divise en cinq grandes périodes très inégales en termes d’intervalle. L’histoire accélère de manière exponentielle.

Cette classification ne couvre pas toute la complexité de l’histoire, mais elle donne une charpente assez précise pour s’y retrouver. Elle permet de mieux situer les événements, les textes et les idées dans leur époque. Une dernière piquûre de rappel :

- La Préhistoire commence avec les premiers outils, bien avant l’écriture.

- L’Antiquité débute quand les humains commencent à écrire et à bâtir les premiers États.

- Le Moyen Âge voit l’Europe se reconstruire autour du christianisme, de la féodalité et des campagnes.

- Les Temps modernes sont marqués par l’exploration du monde, la remise en cause de l’autorité religieuse et la montée des États puissants.

- L’Époque contemporaine s’ouvre avec la Révolution française et se caractérise par des bouleversements politiques, industriels et technologiques.

Ce cadre peut bien sûr servir de point de départ à un travail plus poussé. Mon but ici était de vous aider à mémoriser, pour mieux comparer et analyser.

Certaines périodes sont encore floues dans votre esprit ? 👉 Dites-le-moi en commentaire ! Je vous répondrai avec grand plaisir. Et j’améliorerai cet article grâce à vous !

Merci pour ces repères simples et clairs. J’ai la sensation que nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère… en espérant qu’elle ne soit pas marquée par le chaos !

Il est bien possible en effet qu’une nouvelle période soit en train de se préparer. Et je partage ton inquiétude puisque certains parlent d’ère quantique…

Voilà une évolution qui donne le tournis ! Tout s’accélère, et bien malin qui pourra dire ce qui se passera demain ! Merci pour ce résumé très clair qui donne une vision globale de l’histoire de l’Humanité !

Avec grand plaisir, Denis et Aurélie ! Le futur appartient aux enfants, alors bravo pour votre entreprise de transmission de la musique qui adoucit les moeurs !

Quel bel article clair et structuré pour se repérer dans les grandes périodes de l’Histoire ! J’ai particulièrement apprécié les repères chronologiques simples (vive les frises 🙂 et les petites anecdotes qui rendent le tout vivant. Une belle ressource à garder sous la main et à transmettre à nos enfants, merci pour ce travail de synthèse.

Merci pour ce retour qui fait chaud au coeur. Tu as raison, les frises font bien 80% de fixation de l’information. Je pense améliorer cet article en continu, multiplier les visuels et (tu m’y fais penser 🙏) ajouter bien plus de petites anecdotes.

Merci pour cet article très clair ! Je ne me rappelais plus du tout des grandes dates historiques…. C’est vraiment utile pour mieux se repérer dans le temps et retenir les grandes étapes. J’ai appris plein de choses, merci encore pour ce partage !

Chère Asma, je suis ravie que tu aies trouvé matière à t’enrichir, c’est vraiment mon but 🙂

Merci pour cet article sur les grandes périodes de l’Histoire. J’ai particulièrement apprécié ce passage : « Les grandes périodes historiques, de la Préhistoire à l’époque contemporaine. » Cette phrase résume bien l’ambition de l’article : offrir une vue d’ensemble claire et structurée des différentes époques historiques. C’est un excellent point de départ pour ceux qui souhaitent enrichir leur culture générale. Continue à partager ces connaissances précieuses 🙂

Merci pour ton retour encourageant, Rémi !

Cet article est super clair ! Merci pour ce partage. C’est génial de pouvoir trouver des rappels aussi bien expliqués de nos années d’école. Cela permet de mieux comprendre aussi comment l’humanité a évolué vers ce qu’elle est aujourd’hui. Je me demande comment l’histoire de notre période sera enseignée 😉

C’est une très bonne question qui va m’occuper, je le sens… Je me dis que tout dépendra des biais dominants au moment de faire les découpages et les sujets d’étude 😉. C’est toujours un plaisir de te lire, Sophie.