"La culture ne s'hérite pas. Elle se conquiert." — Je suis ravie de vous accueillir sur Mon Bagage Culturel ! Pour commencer, téléchargez votre test : 50 questions pour faire le point sur vos savoirs 🙂

Heureuse de vous revoir sur Mon Bagage Culturel ! Et si vous faisiez le point sur votre culture générale ? Je vous propose un test de 50 questions, pour repérer où vous en êtes… et identifier les prochaines étapes 🔥. Téléchargez-le ici, c’est gratuit:)

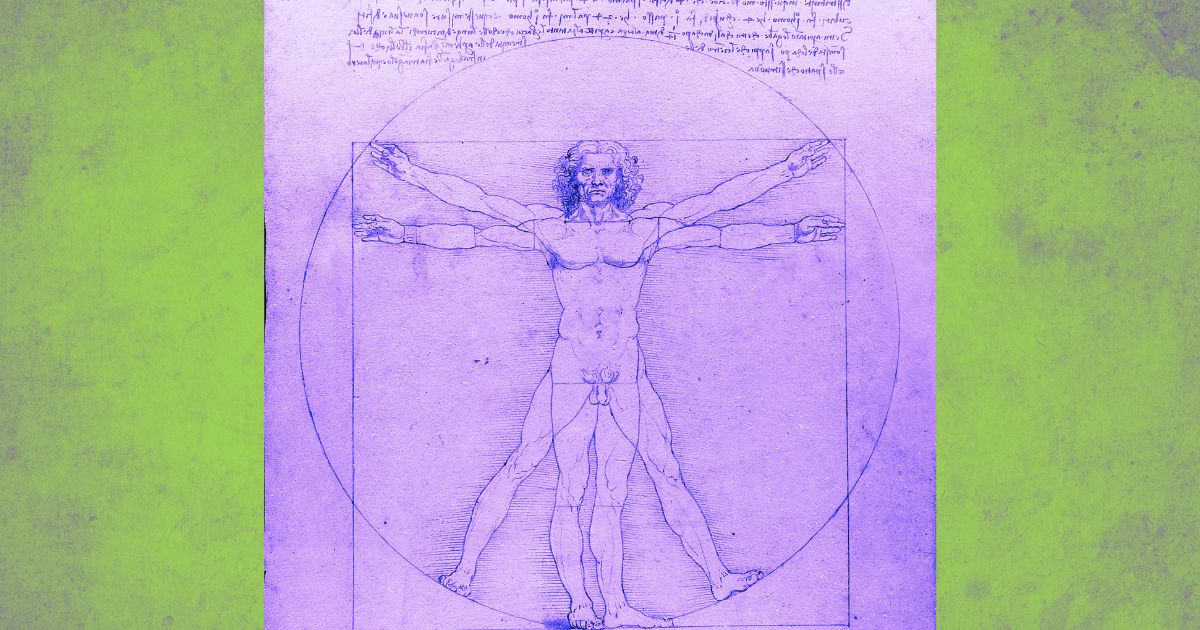

La Renaissance en littérature naît en Italie au 14ᵉ siècle, et se diffuse à travers l’Europe jusqu’à la fin du 16ᵉ siècle, c’est-à-dire jusqu’à l’arrivée du Baroque et des révolutions scientifiques qui l’accompagnent.

La « Re-naissance » ce n’est pas exactement un parti politique français créé en 2016, c’est une ère où plusieurs générations de penseurs immenses, de créateurs en feu, mais aussi de dirigeants et de mécènes occidentaux ont su redonner vie aux idéaux et aux connaissances de l’Antiquité greco-romaine.

Ces connaissances et idéaux avaient subi le contrecoup de la chute de l’Empire romain en 476, et s’étaient retrouvés confinés dans les monastères, tout au long du Moyen-Âge.

Table des matières

Pourquoi situer la Renaissance littéraire au 14e siècle ?

De nombreux historiens font débuter la Renaissance au 15e siècle, et ce, en raison d’une rafale d’événements très structurants.

- Invention de l’imprimerie (autour de 1440)

- Chute de Constantinople et fin de l’empire byzantin (1453)

- Découverte de l’Amérique en 1492.

Et c’est clairement au quinzième siècle que l’Europe bascule dans une période d’effervescence érudite et d’ouverture sur le réel, dans un double mouvement de re-découvertes et d’explorations.

Sauf que le 14e siècle (voire le 13e !) installait déjà les fondations de la Renaissance littéraire :

- Dante, avec La Divine Comédie (1308-1320), est l’un des premiers écrivains à intégrer les idéaux antiques dans un cadre chrétien. Vous trouverez dans sa poésie de rêve l’influence croissante de la culture gréco-romaine sur la pensée médiévale.

- Les universités de Cambridge (1209), Saint-André (vers 1210), Salamanque (1218), La Sorbonne (1253) et Coimbra (1290) ont incorporé les textes antiques dans leurs programmes d’enseignement, et l’accès à ces savoirs classiques a progressivement influencé la pensée médiévale.

- C’est ainsi que Thomas d’Aquin (1225 – 1274) a ouvert la voie à une pensée plus rationnelle en réconciliant Aristote avec la théologie chrétienne. De même, Roger Bacon (vers 1214 – 1292) et Guillaume d’Ockham (1287 – 1347) ont remis en question les doctrines religieuses du Moyen-Âge et valorisé l’expérience pour fonder la raison (sacrilège !).

Vous êtes pressé·e ? Révisez vos grands auteurs français de la littérature de la Renaissance en cliquant ici

Qui dit littérature de la Renaissance dit Humanisme

Quel beau principe que l’humanisme, ce concept indissociable de la Renaissance. Un mot qui évoque historiquement l’effort collectif, sur trois siècles, pour embrasser un savoir le plus vaste possible, et s’affranchir des affirmations religieuses pour commencer à penser en laïcs.

De fait, l’invention de l’imprimerie rend la culture accessible à toutes les personnes éduquées, et pas uniquement aux clercs. Il faut attendre le 16e siècle pour qu’on qualifie d’humanistes à proprement parler les esprits versés dans les lettres, les sciences sociales et les sciences de la nature, porté·es par la devise de Montaigne (traduction littéraire de Térence) :

Quel beau principe que l’humanisme, ce concept indissociable de la Renaissance. Un mot qui évoque historiquement l’effort collectif, sur trois siècles, pour embrasser un savoir le plus vaste possible, et s’affranchir des affirmations religieuses pour commencer à penser en laïcs.

De fait, l’invention de l’imprimerie rend la culture accessible à toutes les personnes éduquées, et pas uniquement aux clercs. Il faut attendre le 16e siècle pour qu’on qualifie d’humanistes à proprement parler les esprits versés dans les lettres, les sciences sociales et les sciences de la nature, porté·es par la devise de Montaigne (traduction littéraire de Térence) :

Je suis homme, rien d’humain ne m’est étranger.Dans les faits, l’humanisme consiste à :

- Revenir aux textes antiques (grecs et romains).

- Observer directement la nature et l’homme, qui n’étaient pas des sujets d’étude dans les monastères.

- Valoriser la liberté de pensée et de création, quitte à provoquer une crise de confiance dans l’Église catholique (tandis que l’impression à grande échelle de la Bible en langues vernaculaires favorisera le protestantisme de Luther)

- Forger la notion de littérature, de textes plus ouverts, moins soumis aux dogmes religieux.

Le Moyen Âge aussi est une époque savante

Attention, le Moyen Âge n’a rien d’un tunnel noir ni d’un grand sommeil intellectuel. Certes, les invasions barbares (ou plutôt les migrations suite à la chute de Rome) ont fait refluer les échanges et l’effervescence intellectuels de l’antiquité gréco-romaine. Mais dès le Haut Moyen Âge (476 à 1000 après JC), les monastères recopient les textes antiques et les étudient, pour assurer la préservation du patrimoine grec et romain accessible à l’époque. Dès le 12ᵉ siècle, l’Europe connaît une phase d’expansion du savoir grâce aux échanges avec le monde arabe. Des traductions venues du sud font (re)découvrir les œuvres d’Aristote, Galien ou encore d’Avicenne, notamment dans des centres comme Tolède ou Palerme. Parallèlement, de grandes écoles et les premières universités apparaissent à Bologne (1088) et Oxford (1096 ?), Paris (1150) ou Modena (1175). On y enseigne la théologie, le droit, la médecine, la philosophie, sur la base de méthodes structurées, souvent argumentatives. La pensée scolastique, portée haut par les moines Pierre Abélard, Thomas d’Aquin ou encore Albert le Grand, cherche à ancrer la foi dans la raison, en s’appuyant sur des outils logiques exigeants. C’est dans ce tissu intellectuel complexe que se construit progressivement le socle culturel de la Renaissance.Les grands auteurs de la Renaissance italienne

Mais à proprement parler, la Renaissance démarre donc dans l’Italie du 13e siècle, lorsque les élites intellectuelles de Bologne et de la magnifique Toscane s’approprient leur langue nationale, émancipée du latin. De cette langue vernaculaire, ils font de l’or, en particulier les poètes qui, à la suite de Dante, chantent l’amour courtois, puis initient le dolce stil novo. Les écrivains italiens de la Renaissance méritent un blog à eux seuls, mais pour ce premier tour d’horizon, retenez quatre figures majeures : les DaPéBoMa (ne demandez pas à ChatGPT, il s’agit d’une astuce mnémotechnique maison, offerte par Mon bagage culturel😉). J’ai donc nommé : Dante, Pétrarque, Boccace et Machiavel.Dante Alighieri (1265/1267 – 1321), le père de la langue italienne

Nous l’avons vu en introduction, Dante Alighieri (1265-1321) est l’un des premiers auteurs à mixer savoir antique et inspiration chrétienne dans ses écrits. Né dans une famille noble mais désargentée, il est marié par sa famille à Gemma, enfant de la puissante famille Donati, juste avant de perdre ses parents à un intervalle rapproché. En charge de ses frères et sœurs, devenu chef de famille avant ses 18 ans, il aura de nombreux enfants.

On sait peu de chose de son éducation, sinon qu’il a certainement reçu des enseignements à domicile, puis a séjourné à Bologne et à Florence. Et qu’il s’est passionné pour la culture latine (évidemment), dont l’immense Virgile (70 – 19 avant JC) qu’il prendra pour guide, mais aussi pour les ménestrels et les poètes provençaux.

Il achève sa Vita Nuova en 1295. C’est une autobiographie d’un moins que trentenaire foudroyé d’amour, émaillé de sonnets, de commentaires, de chansons.

Nous l’avons vu en introduction, Dante Alighieri (1265-1321) est l’un des premiers auteurs à mixer savoir antique et inspiration chrétienne dans ses écrits. Né dans une famille noble mais désargentée, il est marié par sa famille à Gemma, enfant de la puissante famille Donati, juste avant de perdre ses parents à un intervalle rapproché. En charge de ses frères et sœurs, devenu chef de famille avant ses 18 ans, il aura de nombreux enfants.

On sait peu de chose de son éducation, sinon qu’il a certainement reçu des enseignements à domicile, puis a séjourné à Bologne et à Florence. Et qu’il s’est passionné pour la culture latine (évidemment), dont l’immense Virgile (70 – 19 avant JC) qu’il prendra pour guide, mais aussi pour les ménestrels et les poètes provençaux.

Il achève sa Vita Nuova en 1295. C’est une autobiographie d’un moins que trentenaire foudroyé d’amour, émaillé de sonnets, de commentaires, de chansons.

Ô vous qui empruntez le chemin de l’amour, Observez s’il existe un mal au mien pareil. Je vous prie de souffrir de m’écouter me plaindre. Ne suis-je pas de tous les tourments le relais ?Étrange petit recueil à la gloire de la belle Beatrice Portinari qu’il aura croisée à plusieurs reprises dans sa vie, et dont il reparlera dans sa Divine comédie. Apogée aussi de l’amour courtois qui, depuis le Moyen-Âge, dissocie vie conjugale et sentiments amoureux pour pousser l’amant platonique éperdu de love à devenir meilleur pour conquérir l’âme de sa belle dame. Dante s’engage dans la vie politique florentine en tant que guelfe opposé farouchement aux gibelins. Mais les aléas des luttes intestines au sein des guelfes le conduisent à quitter définitivement Florence (en 1302) et à errer dans diverses villes d’Italie et d’Europe, avant de se fixer à Ravenne, où la malaria l’emporte, en 1321. C’est durant cet exil forcé qu’il développe et parachèvre son œuvre littéraire. Sa Divine Comédie est l’un des chefs d’œuvre indépassables de la littérature mondiale de tous les temps. Rédigé à 35 ans, ce long poème raconte l’épopée de Dante de l’enfer au paradis, en passant par le purgatoire. D’abord guidé par son vénérable maître Virgile parmi les damnés de la terre, il est conduit par Béatrice jusqu’à l’Empyrée. Le fabuleux, le savoureux, l’inégalable cocktail de théologie, philosophie et de mythologie gréco-romaine ouvre clairement la voie à l’esprit humaniste.

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate(« Vous qui entrez, laissez toute espérance » début du Chant III – et incipit de American Psycho de Bret Easton Ellis 😉)

Pétrarque (1304 – 1374), le héros de l’humanisme occidental

Nous venons de le voir avec Dante, la Renaissance italienne est le creuset d’une grande effervescence intellectuelle où les hommes se réapproprient les textes grecs et latins, en les fusionnant à la pensée chrétienne. Francesco Petrarca (1304-1374) en est le premier héros, se définissant comme tel. Né à Arezzo dans une famille de notaires florentins, il s’installe à Avignon après la mort de son père, où il poursuit des études à Montpellier et Bologne. Son véritable centre d’intérêt sera tla littérature latine. Il considère les grands auteurs romains comme des compagnons vivants plutôt que de simples fantômes du passé.

Son œuvre la plus célèbre, le Canzoniere, est un recueil de sonnets déchirants, tendus entre l’adoration d’une Laura idéalisée et la conscience douloureuse du temps qui efface toute chose. Derrière l’élégance classique de ses vers, on peut deviner toute l’angoisse de l’âme humaine en quête d’éternité.

Nous venons de le voir avec Dante, la Renaissance italienne est le creuset d’une grande effervescence intellectuelle où les hommes se réapproprient les textes grecs et latins, en les fusionnant à la pensée chrétienne. Francesco Petrarca (1304-1374) en est le premier héros, se définissant comme tel. Né à Arezzo dans une famille de notaires florentins, il s’installe à Avignon après la mort de son père, où il poursuit des études à Montpellier et Bologne. Son véritable centre d’intérêt sera tla littérature latine. Il considère les grands auteurs romains comme des compagnons vivants plutôt que de simples fantômes du passé.

Son œuvre la plus célèbre, le Canzoniere, est un recueil de sonnets déchirants, tendus entre l’adoration d’une Laura idéalisée et la conscience douloureuse du temps qui efface toute chose. Derrière l’élégance classique de ses vers, on peut deviner toute l’angoisse de l’âme humaine en quête d’éternité.

Béni soit le jour, le mois et l’année, La saison, le temps, l’heure et l’instant, Et le beau pays, et le lieu où je fus atteint Par les deux beaux yeux qui m’ont enchaîné.Il compose aussi le Trionfi, un cortège allégorique où Amour, Chasteté, Mort et Gloire défilent dans un style plus théâtral, presque visionnaire, pour proposer une méditation sur la fragilité des grandeurs terrestres.

La loi d’amour est dure, mais tout injuste qu’elle soit, il faut néanmoins la subir, car elle a uni le ciel et la terre depuis l’origine des tempsNe vous y trompez pas, bien qu’il déploie une énergie dingue à ressusciter l’âme antique, Pétrarque n’en demeure pas moins un chrétien fervent. Mais un chrétien attentif autant à la noblesse de l’homme qu’à sa faiblesse. Et dans cette faiblesse, s’approprier héroïquement les anciens, leur idéal, leurs valeurs et leur excellence et le meilleur moyen de célébrer l’individu, sa voix intérieure, ses doutes universels. C’est l’essence même de l’humanisme.

Boccace (1313 – 1375), le premier prosateur en italien

Boccace est sans doute l’écrivain le plus libre et le plus audacieux de la première Renaissance italienne. Là où Dante songe au salut de l’âme et Pétrarque médite sur ses tourments intérieurs, lui préfère peindre la vie telle qu’elle est : rieuse, cruelle, sensuelle, imprévisible. Né à Certaldo, près de Florence, dans une famille de marchands, il passe une partie de sa jeunesse à Naples, où son père l’envoie étudier le commerce, sans grand succès. Boccace se détourne rapidement de toute ambition économique pour se consacrer passionnément aux lettres, aux récits et aux antiquités.

Son œuvre la plus célèbre, le Decameron, est une immense fresque de cent nouvelles racontées par dix jeunes gens réfugiés à la campagne pour fuir la peste noire de 1348. Dans un style vif et malicieux, Boccace saisit toutes les facettes de la condition humaine : la ruse, le désir, la bonté, l’hypocrisie, la malchance. Il passe constamment de la comédie à la tragédie, sans jugement ni idéalisation.

Boccace est sans doute l’écrivain le plus libre et le plus audacieux de la première Renaissance italienne. Là où Dante songe au salut de l’âme et Pétrarque médite sur ses tourments intérieurs, lui préfère peindre la vie telle qu’elle est : rieuse, cruelle, sensuelle, imprévisible. Né à Certaldo, près de Florence, dans une famille de marchands, il passe une partie de sa jeunesse à Naples, où son père l’envoie étudier le commerce, sans grand succès. Boccace se détourne rapidement de toute ambition économique pour se consacrer passionnément aux lettres, aux récits et aux antiquités.

Son œuvre la plus célèbre, le Decameron, est une immense fresque de cent nouvelles racontées par dix jeunes gens réfugiés à la campagne pour fuir la peste noire de 1348. Dans un style vif et malicieux, Boccace saisit toutes les facettes de la condition humaine : la ruse, le désir, la bonté, l’hypocrisie, la malchance. Il passe constamment de la comédie à la tragédie, sans jugement ni idéalisation.

L’amour, comme la fortune, favorise les audacieux.Il compose également le Corbaccio, pamphlet cruel contre l’inconstance féminine, et le De casibus virorum illustrium, où il retrace avec gravité la chute des puissants. À travers ces œuvres plus sombres, il rappelle que la gloire humaine est aussi fragile qu’un château de sable. Boccace voue une admiration fervente à Dante et entretient une solide amitié intellectuelle avec Pétrarque. Il n’en forge pas moins sa propre voie : un regard acéré, amusé, tendre et lucide sur nos passions.

Machiavel (1469 – 1527), le père de la pensée politique moderne

Peu de penseurs ont suscité autant de débats que Niccolò Machiavelli. Alors que Dante ou Pétrarque, peignent l’âme humaine, Machiavel analyse sans état d’âme les vrais mécanismes du pouvoir. Il s’appuie sur les leçons de l’Antiquité pour poser les lois impitoyables de la politique.

Peu de penseurs ont suscité autant de débats que Niccolò Machiavelli. Alors que Dante ou Pétrarque, peignent l’âme humaine, Machiavel analyse sans état d’âme les vrais mécanismes du pouvoir. Il s’appuie sur les leçons de l’Antiquité pour poser les lois impitoyables de la politique.

Un homme qui veut être parfaitement honnête au milieu de gens malhonnêtes ne peut manquer de périr tôt ou tard.Né à Florence en 1469, Machiavel reçoit une éducation humaniste et se nourrit, lui aussi, des grands auteurs antiques. Son ambition n’est pas de devenir un auteur reconnu, mais de servir la république florentine. Secrétaire pendant 15 ans, il gère des missions diplomatiques et analyse les stratégies des puissants. En 1512, après le retour des Médicis au pouvoir, il est mis à l’écart. Il se lance alors dans l’écriture pour rentrer dans le jeu politique, rédigeant Le Prince en 1513, qu’il adresse à Laurent de Médicis. Le Prince, best-seller posthume, condense quinze ans d’expérience politique en un manuel pratique, sans considération morale. C’est ce livre qui immortalisera Machiavel, un guide implacable pour qui veut conquérir le gouvernement et s’y maintenir, quitte à recourir à la cruauté si nécessaire.

Gouverner, c’est mettre vos sujets hors d’état de vous nuire et même d’y penser.Son œuvre ne se limite pas au Prince. Ses travaux sur l’histoire, la guerre et la politique, comme L’Art de la guerre et Les Discours sur Tite-Live, complètent et approfondissent sa vision du pouvoir[1]. Au-delà d’avoir inspiré le nom « machiavélisme », Machiavel a marqué au fer de grands penseurs de tous bords (Spinoza, Rousseau, Gramsci et Arendt). En se détachant des références religieuses, il privilégie l’efficacité politique et l’idée que l’homme peut façonner son propre destin, loin de l’influence divine. Ce qui est caractéristique du rationalisme renaissant. [1] Les Discours sur la première décade de Tite-Live (1531), L’Art de la guerre (1521), et les Histoires florentines (1532) prolongent sa réflexion sur l’État et la guerre. Machiavel est aussi dramaturge (La Mandragore, 1526), poète et conteur (Vie de Castruccio Castracani, 1520).

Les écrivains de la Renaissance française (XVIème siècle)

En menant des guerres en Italie entre le 15e et le 16e siècle, les Français ont découvert et admiré la richesse artistique et intellectuelle italienne. Déterminé à rivaliser avec l’Italie, François Ier (1494 – 1547) attire en France des artistes et des architectes italiens. Il fait construire des châteaux inspirés des modèles renaissants et protège les humanistes français. Il mêle ainsi les influences italiennes aux traditions nationales.

En parallèle, François Ier fonde en 1530 le Collège des lecteurs royaux (futur Collège de France) et signe l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) qui impose le français comme langue administrative et juridique.

Si le latin conserve son prestige, le français gagne en légitimité, notamment grâce aux travaux de la Pléiade. De nombreux écrivains enrichissent la langue et développent de nouveaux genres littéraires.

Rabelais (1483/1494 ? – 1553), l’érudit bon vivant, géant des lettres

À une époque encore dominée par la peur et la censure, Rabelais invente une littérature libre, exubérante et férocement intelligente. Médecin, ancien moine, juriste, écrivain, il mêle satire, érudition antique, humour explosif et critique sociale dans une langue d’une inventivité folle.

Certains jours, vers le matin, qu’on le voulait faire téter une de ses vaches (car de nourrices il n’en eut jamais autrement, comme dit l’histoire), il se défit des liens qui le tenaient au berceau un des bras, et vous prend ladite vache par-dessous le jarret, et lui mangea les deux tétins et la moitié du ventre, avec le foie et les rognons, et l’eût toute dévorée n’eût été qu’elle criait horriblement, comme si les loups la tenaient aux jambes, auquel cri le monde arriva, et ôtèrent ladite vache à Pantagruel.

Issu d’une famille de juristes, il commence sa vie dans les ordres avant de se tourner vers l’étude de la médecine à Montpellier. Il apprend le grec, se passionne pour la science, l’histoire, la philosophie. Bref, il s’empare voracement de toute la culture redécouverte par l’humanisme.

Dans Pantagruel (1532), Gargantua (1534) et les livres qui suivent, il invente l’univers de ses géants, amateurs de savoir et d’énigmes. Ces récits faramineux questionnent l’éducation, la religion, le pouvoir, les absurdités de son temps.

Science sans conscience n’est que ruine de l’âme.

Sa langue déborde : il invente, déforme, jongle avec les registres. Elle dit une pensée en mouvement, nourrie d’archives, de farce, de médecine, de folklore… Rabelais ne cherche ni à moraliser ni à édifier : il pousse à penser par soi-même, en riant, en lisant, en discutant.

C’est grande pitié quand beauté manque à cul de bonne volonté.

Son œuvre est un manifeste pour un savoir joyeux, critique et indocile, une fête du langage au service d’une liberté vigilante.

Marguerite de Navarre (1492 – 1549), la dixième des muses

Moins connue que ses pairs, Marguerite de Navarre est une écrivaine au talent exceptionnel, à la croisée des influences médiévales et de la Renaissance. Son Heptaméron est à découvrir, un recueil de nouvelles qui captivent par leur vivacité et leur profondeur. À travers des histoires d’amour, de tromperie et de morale, elle dénude les comportements humains et évoile les failles de son époque avec intelligence.

Dames, celui qui veut mien devenir

Je n’en veux point, et son amour me fâche,

L’autre que j’aime je ne puis retenir.

L’un est méchant, trop variable et lâche

Lequel me suit, et toujours je le fuis,

Sa mie et moi avons trop ferme attache.

Née en 1492, Marguerite fait partie de la famille royale française. Sœur de François Ier, mère de Jeanne d’Albret (reine de Navarre), grand-mère de Henri IV, elle bénéficie d’une éducation soignée et se passionne pour les lettres et la culture humaniste. Sa maîtrise du latin et de l’italien cisèle une écriture à la fois élégante et précise, où la réflexion personnelle se nourrit d’une profonde observation de la société.

L’Heptaméron, son œuvre principale, est un recueil inachevé de 72 nouvelles, inspiré du Décaméron de Boccace. Sur sept journées, dix personnages se retrouvent coincés dans une abbaye et, au fil des histoires qu’ils échangent, dévoilent les mœurs et les tensions sociales de la Renaissance. Dans cette œuvre publiée en 1558 à titre posthume, Marguerite questionne les alés de l’amour et la place de la femme, ainsi que la liberté individuelle. En plus de ce recueil, elle a laissé à notre admiration des poèmes et des pièces de théâtre.

Ne pensez pas que ceux qui poursuivent les dames prennent tant de peine pour l’amour d’elles ; car c’est seulement pour l’amour d’eux et de leur plaisir.

Marguerite de Navarre a marqué son époque de plus d’une façon. Femme de pouvoir, elle a soutenu ses contemporains (Rabelais et Marot) et défendu les réformés face à l’Inquisition. Aujourd’hui, il est temps de redécouvrir ce mélange unique d’ironie, de brutalité et de tendresse qui fait exploser l’image solennelle ou burlesque qu’on a du XVIᵉ siècle.

Joachim du Bellay (1522 ? – 1560), fervent défenseur de la langue française

Poète hypersensible, Du Bellay se distingue par la clarté et la simplicité de son style. Sa Défense et illustration de la langue française (1549) plaide pour la dignité de la langue française, qu’il veut affranchir de la domination du latin et du grec.

Je vais, je viens, je cours, je ne perds point le temps,

Je courtise un banquier, je prens argent d’avance,

Quand j’ay despesché l’un, un autre recommence,

Et ne fais pas le quart de ce que je pretends.

Du Bellay naît dans une famille influente de la noblesse de province. Orphelin jeune, il est envoyé à l’université de Poitiers pour y étudier le droit. Il entre en littérature en rencontrant Pierre de Ronsard, avec qui il fonde la Pléiade aux côtés de Jean-Antoine de Baïf, Étienne Jodelle et d’autres. Ils n’auront de cesse d’unifier la langue française à l’image de ce qu’ont entrepris les auteurs italiens quelques années plus tôt.

Les Regrets, son œuvre majeure, est un recueil de sonnets écrit entre 1553 et 1557 durant son séjour en Italie. Ils expriment son dégoût de la Rome de son époque, qu’il perçoit comme corrompue et dépravée. En contraste, il chante sa douce province natale.

Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village

Fumer la cheminée, et en quelle saison

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,

Qui m’est une province, et beaucoup d’avantage ?

On le voit, son style rejette avec une élégance sans rival les vieilleries de la poésie antiquisante. Les sujets classiques, y compris les déceptions d’amour vont se rhabiller pendant que Du Bellay se penche sur des douleurs et des regrets singuliers.

Tout en imposant une parole plus proche de l’expérience vécue pour dire l’exil, la fatigue, le quotidien, il n’abandonne pas les références antiques. Mais il les utilise comme un contrepoint à ses préoccupations personnelles. Les Regrets marquent aussi une innovation formelle : c’est le premier à n’être composé que de sonnets en alexandrins. Une manière discrète mais décisive de faire entrer le réel dans la poésie.

Ronsard (1524 – 1585), le prince des poètes

Poète flamboyant et homme de cour, surnommé « Prince des poètes », Ronsard fait de la poésie un art total : lyrique, politique, mythologique, charnel. Faisant feu de tout bois, il façonne des vers qui mêlent les influences antiques et les préoccupations de son temps. Lire Ronsard, c’est assister à la création d’une langue qui cherche à égaler le prestige du latin et du grec, tout en s’alimentant du monde, des voyages, de l’amour, de l’histoire.

Ronsard naît au château de la Possonnière dans une famille de petite noblesse, et reçoit très jeune une formation humaniste. Sous l’impulsion de son père, il accompagne de hauts dignitaires en Écosse, en Angleterre, en Flandre. Une surdité brutale interrompt cette carrière diplomatique : il se consacre alors à l’étude. Guidé par le poète helléniste Jean Dorat, il plonge dans les textes grecs, découvre Dante, Pétrarque, Boccace, et acquiert une maîtrise du vers à force d’érudition et de travail acharné sur la technique.

Avec Les Odes (1550), Les Amours (1552), Les Hymnes ou encore Les Sonnets pour Hélène (1578), il impose un style nourri de références antiques mais d’une modernité d’expression saisissante. L’amour, la nature, la beauté, mais aussi la disparition et l’absence : tout est matière à poésie.

Mignonne, allons voir si la rose

Qui ce matin avait déclose

Sa robe de pourpre au Soleil,

A point perdu cette vesprée

Les plis de sa robe pourprée,

Et son teint au vôtre pareil.

Il ne faut pourtant pas réduire Ronsard à la poésie d’amour et cour. Humaniste par excellence, lecteur boulimique et voyageur infatigable, il personnifie l’esprit d’un siècle marqué par la violence et les tensions. Il prendra parti pour sa foi catholique contre les Calvinistes, avant de prendre du recul après le massacre de la Saint-Barthélémy.

La poésie de Ronsard est difficile d’accès sans un bagage culturel minimal, sur la mythologie, les textes bibliques ou antiques. Mais il a forgé des formes durables et des sonnets éternels où l’amour, la mort, le sacré et le politique se mêlent avec éclat. Ronsard ? C’est Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie, extrait de Quand vous serez bien vieille, un sonnet insurmontable, encore repris aujourd’hui, de Gainsbourg à Dany Brillant.

Montaigne (1533 – 1592), le père de l’essai

Génie inclassable, Montaigne incarne un nouvel idéal. Plutôt que de chercher à imposer des doctrines ou des systèmes rigides, il explore posément les méandres de l’âme humaine, s’interroge sur la nature de l’homme, la mort, l’amitié, et la politique. Il est le penseur de l’introspection, celui qui ose se regarder lui-même avec lucidité, modestie et humour.

Qui apprendrait aux hommes à mourir, leur apprendrait à vivre.

Issu d’une famille de parlementaires périgourdins, il bénéficie d’une éducation humaniste approfondie qui lui fait manier le latin dès sa petite enfance. Après des études de droit à Bordeaux et Toulouse, il devient magistrat. Mais c’est une fois retiré dans son château, à la fin de sa carrière publique, qu’il se consacre pleinement à l’écriture et à la méditation.

Son œuvre maîtresse, Les Essais (1580), plus qu’un ouvrage philosophique classique, est un dialogue libre avec soi-même, un espace où il interroge ses propres croyances et idées. Et qui crée un genre nouveau. Son célèbre Que sais-je ? résume son rejet des certitudes. Au lieu d’imposer des vérités, Montaigne décrit nos fragilités, nos contradictions, et notre inconstance.

Certes, c’est un sujet merveilleusement vain, divers, et ondoyant, que l’homme. Il est malaisé d’y fonder jugement constant et uniforme.

Montaigne a donc inventé l’essai, un genre inédit, ni traité ni confession. Il n’idéalise rien ni personne et se concentre sur la réalité de ce qu’il observe. Son héritage est immense : père de l’humanisme moderne, il préfigure le doute cartésien et influence aussi bien les moralistes classiques que les penseurs contemporains de la liberté individuelle.

Quelques grands auteurs de la Renaissance à l’étranger

Au-delà de l’Italie et de la France, la Renaissance déferle naturellement sur toute l’Europe. La littérature en particulier traduit des changements profonds, parfois violents, et documente le passage d’un monde dominé par le catholicisme à un monde qui a perdu ses repères. C’est pourquoi de nombreux écrivains européens abordent les thèmes fiévreux que que nous venons de voir. J’en ai sélectionné trois, à connaître absolument, qui ont, eux aussi, posé les bases de la modernité.

Thomas More (1478-1535), l’inventeur de l’utopie

Thomas More (1478 – 1535) est l’humaniste anglais à qui nous devons le mot utopie. Dans son livre éponyme publié en 1516, il propose un modèle de société organisé autour de la justice, de l’égalité et de la raison, en rupture avec l’Angleterre de son temps. Ce monde fictif sert de point de comparaison pour observer les failles du réel : pauvreté, privilèges, usage arbitraire du pouvoir.

Né à Londres dans une famille d’avocats, Thomas More grandit dans un environnement lettré et ambitieux. Il étudie à Oxford, où il découvre les auteurs antiques, puis se forme au droit. Très tôt, il se rapproche des milieux humanistes européens, notamment d’Érasme, avec qui il entretient une amitié durable. Entré au Parlement dès 1504, il mène en parallèle une carrière juridique et politique qui le rapproche du pouvoir royal.

Dans Utopia, More décrit une île où les citoyens vivent sans propriété privée, selon des lois collectives orientées vers le bien commun. L’éducation y est universelle, la tolérance religieuse protégée, et les fonctions politiques fondées sur le mérite. En miroir, le texte critique ouvertement les inégalités qui ravagent l’Angleterre, en particulier les effets destructeurs des enclosures, qui chassent les paysans de leurs terres. Cette utopie sert à repenser les fondements d’une société juste.

La principale cause de la misère publique, c’est le nombre excessif de nobles, frelons oisifs qui se nourrissent de la sueur et du travail d’autrui, et qui font cultiver leurs terres, en rasant leurs fermiers jusqu’au vif, pour augmenter leurs revenus ; ils ne connaissent pas d’autres économie.

Dans Utopia, More entremêle la description rationnelle à l’ironie pour imaginer une société cohérente jusque dans ses détails, tout en laissant au lecteur le soin d’en juger la valeur.

Au même titre que le Prince de Machiavel, Utopia devient une référence philosophique et politique. Son influence traverse les siècles : penseurs socialistes, théoriciens du droit ou militants de la liberté religieuse se réfèrent à lui. Sa mort constitue elle-même un manifeste : alors que le roi Henri VIII l’a placé à la tête de l’Église d’Angleterre, il refuse de renier sa conscience en désavouant l’autorité du pape. Il est exécuté en 1535.

Miguel de Cervantès (1547 – 1616), père de tous les romans

Cervantès est l’un des plus grands écrivains de tous les temps. Il écrit sur le tard, après une vie aventurieuse de soldat. Il publie des pièces de théâtre, des nouvelles, un roman pastoral, avant de composer Don Quichotte, un best-seller de son vivant, qui marque une rupture dans l’histoire littéraire. Derrière les aventures absurdes et désopilantes de ce chevalier vieilli, nous savourons une réflexion atemporelle sur l’illusion, la vérité, et le triomphe de l’imagination dans un monde désenchanté… Et qu’est-ce qu’on rit !

Ces belles qui, toujours sages, couraient les champs sur leur palefroi et mouraient à quatre-vingts ans, tout aussi vierges que leurs mères.

Cervantès naît près de Madrid, dans une famille en difficulté. Parce que son père, chirurgien-barbier, déménage pour fuir ses créanciers, Cervantès reçoit une formation littéraire fragmentaire, mais décisive, qu’il complète avec un voyage en Italie. Devenu soldat, il est grièvement blessé à Lépante, puis capturé par des corsaires. Cinq ans de captivité à Alger, quatre tentatives d’évasion. Libéré en 1580, il retourne en Espagne, enchaîne les postes administratifs, les dettes, et les séjours en prison. C’est en détention qu’il commence Don Quichotte.

Publié en deux parties (1605 et 1615), son chef d’œuvre absolu met en scène un hidalgo illuminé qui part restaurer la chevalerie dans une Espagne qui n’y croit plus. Ce récit dissèque et ridiculise les fictions chevaleresques tout en leur rendant un ultime et brillant hommage. Dans un espace littéraire où le lecteur n’a plus de repères fixes, le roman fusionne avec un bonheur inouï la farce, la tragédie et la réflexion.

Quelque petit que je sois, je tiens mon rang dans le monde ; chaque fourmi a sa colère ; chaque cheveu fait son ombre sur la terre, et chaque coq chante sur son fumier

Don Quichotte fait basculer le roman dans une nouvelle ère et devient une référence majeure, au même titre que Tristram Shandy ou Voyage au bout de la nuit. De Flaubert à Borges, beaucoup d’écrivains y reviennent pour être au clair sur ce que doit être roman. Le style en est si merveilleux que l’espagnol est qualifié de langue de Cervantès.

William Shakespeare (1564-1616), le plus grand dramaturge de tous les temps

La transition est toute trouvée : la langue anglaise, quant à elle, est surnommée langue de Shakespeare. À cheval entre la Renaissance et le Baroque, entre le 16e et le 17e siècle, Shakespeare est un auteur hors du commun, traduit et joué partout dans le monde. Il domine le théâtre élisabéthain et on le considère comme le plus grand auteur dramatique de l’histoire. Produit de son temps, il naît à la fin du Moyen Âge et vit en pleine Renaissance anglaise. Il capte ainsi son époque chaotique, marquée par le doute, les questions irrévérenscieuses de la science, et la découverte de nouveaux mondes.

Shakespeare était-il vraiment Shakespeare ? Au 19e siècle, des chercheurs ont soutenu que Francis Bacon, Christopher Marlowe, voire la reine Élisabeth auraient écrit ses pièces. Depuis, on a vu défiler 70 candidats au statut de « vrai » Shakespeare. Les historiens, eux, posent ceci : né à Stratford-upon-Avon dans une famille de commerçants aisés, Shakespeare reçoit une éducation solide, mais sa jeunesse est effectivement un mystère. À 18 ans, il épouse Anne Hathaway. Quelques années plus tard, il monte à Londres et rejoint le monde du théâtre. Acteur, puis auteur, il devient dès 1594 membre de la troupe du Lord Chamberlain, future King’s Men.

L’amour, un délicat enfant ! Il est brutal, rude, violent ! il écorche comme l’épine.

Son œuvre (38 pièces, 154 sonnets, plusieurs poèmes) reprend des récits de l’antiquité ou des historiens de son temps, mais les réinvente à travers une langue neuve et une analyse aiguë des motivations subtiles. Dans Hamlet, Macbeth, Le Roi Lear, Roméo et Juliette, il explore l’ambition, l’amour, la folie, la trahison avec une profondeur psychologique inédite.

Nous sommes de l’étoffe dont les rêves sont faits, notre petite vie est cerclée d’un sommeil.

Shakespeare alterne avec un génie fracassant le comique le plus trivial et le tragique le plus haut. Il combine poésie, réflexion politique, satire sociale et émotion brute. Il invente une langue théâtrale flexible, capable de tout dire, des pires bassesses aux plus hautes aspirations.

Doute que les étoiles soient de feu,

Doute que le Soleil se meut,

Doute que la verité mente elle-même

Mais ne doute pas que je t’aime.

Son influence est titanesque (et les adjectifs me manquent, comme vous pouvez le constater). Il a transformé l’anglais, il a modernisé la manière d’écrire pour la scène. Enfin, il fait couler un trillon de litres d’encre par jour et continue d’inspirer écrivains, philosophes, cinéastes… Shakespeare, en somme, est ce que la Renaissance a produit de plus admirable et de plus intemporel.

La littérature de la Renaissance : la modernité naît du chaos

La Renaissance littéraire flamboie sur trois siècles de profondes transformations : une époque où l’Europe est secouée par des conflits religieux, des réformes politiques, et une remise en question des rapports sociaux qui annonce les révolutions américaine, française et anglaise. La redécouverte de l’Antiquité et la diffusion rapide des idées humanistes ont permis la naissance de nombreux auteurs de génie qui ont non seulement documenté ces évolutions, mais les ont également questionnées. Le regard subversif sur l’individu et la société que l’on trouve chez Rabelais, Shakespeare, Cervantès, ou Montaigne, ne peut pas être comprise sans cet arrière-plan de mutations vertigineuses.

Quel écrivain de la Renaissance préférez-vous ?

Qui avez-vous envie de découvrir ? Qu’est-ce que la Renaissance pourrait nous dire de plus pertinent aujourd’hui ?

Merci pour cet article très instructif ! Je peux dire que je suis plus cultivée maintenant ! 😉 J’ai eu plaisir à le lire d’autant que plus que j’aime beaucoup les biographies.

Merci à toi, Beni😉. Tu me donnes envie d’écrire des articles biographiques !

Cela a été un vrai plaisir pour moi de voir passer en quelques lignes beaucoup de mes auteurs favoris et en plus dans différents pays que l’on n’associe pas forcément entre eux en pensant à cette époque historique. Un vrai petit feu d’artifice pour l’esprit.

Merci pour ce bel article.

Merci pour ton retour encourageant, Dieter ! Je suis ravie d’avoir pu transmettre un peu de la flamboyance d’une époque qui a tellement à nous dire !

Ton article sur la Renaissance littéraire est une véritable mine d’informations. J’ai été captivé par la façon dont tu as retracé l’évolution des courants littéraires et des figures emblématiques de cette époque. Ta capacité à synthétiser des concepts complexes tout en les rendant accessibles est remarquable. Cela m’a rappelé l’importance de la transmission du savoir de manière claire et engageante. Merci pour ce partage enrichissant.

Merci à toi Sébastien, pour cette appréciation détaillée qui fait fait grand plaisir et m’encourage à continuer !

Merci infiniment pour cet article captivant ! Tu réussis à capturer l’essence de la Renaissance littéraire avec une telle passion et clarté. Cette période a façonné notre façon de penser, de créer et de voir le monde. J’ai particulièrement aimé ta réflexion sur l’impact de cette époque sur l’écriture moderne. Tu as brillamment illustré le lien entre l’ancien et le contemporain, nous rappelant combien les racines littéraires de la Renaissance continuent de nourrir notre culture aujourd’hui. Un vrai plaisir de lire ! 📚

Merci Jackie ! Si la Renaissance littéraire me passionne autant, c’est parce qu’elle considérait que la lecture (de textes longs et compliqués), et l’écriture créative étaient à conquérir de haute lutte… un héroïsme qui devrait nous inspirer aujourd’hui😉